Memahami Epilepsi dan Penatalaksaan Terapinya

apt. Ania Rachma Apriani, S.Farm

(RSUD Panembahan Senopati Bantul)

Epilepsi dikenal sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Epilepsi berasal dari bahasa Yunani “Epilambanmein” yang mempunyai arti serangan. Epilepsi dianggap sebagai suatu hal yang berasal dari roh jahat, sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi munculnya mitos dan rasa takut terhadap penyakit epilepsi. Mitos tersebut mempengaruhi sikap masyarakat dan menyulitkan upaya penanganan penderita epilepsi dalam kehidupan normal. Hipokrates adalah orang pertama yang berhasil mengenal epilepsi sebagai gejala penyakit dan menganggap bahwa epilepsi merupakan penyakit yang didasari oleh adanya gangguan di otak. Hipokrates menyebutkan bahwa epilepsi merupakan kelainan neurologi yang dapat terjadi pada setiap orang di seluruh dunia. (Megiddo dkk., 2020; WHO, 2019)

Epilepsi merupakan masalah kesehatan masyarakat banyak terjadi pada negara-negara berkembang, dimana kejadian epilepsi mungkin 10 kali lipat lebih banyak daripada di negara maju (Boling dkk., 2018). Sistem pelayanan kesehatan umum di negara berkembang khususnya di negara tropis, secara khusus terfokus pada sumber daya dan pelatihan berkala pada kasus-kasus penyakit infeksi akut. Perhatian yang diberikan untuk pelayanan dan tata laksana penyakit kronik sangat terbatas. (Perdossi, 2017)

Pada tahun 2005 International League Against Epilepsy (ILAE) dan International Bureau for Epilepsy (IBE) merumuskan definisi epilepsi. Epilepsi didefinisikan sebagai suatu kelainan otak yang ditandai oleh adanya faktor predisposisi yang dapat mencetuskan bangkitan epilepsi.

Epilepsi dapat terjadi pada pria maupun wanita dan pada semua umur. Sebagian besar kasus epilepsi dimulai pada masa anak-anak. Insiden tertinggi terjadi pada umur 20 tahun pertama, menurun sampai umur 50 tahun, dan setelah itu meningkat lagi (Ikawati, 2011).

Serangan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi pada otak lebih dominan dari pada proses inhibisi. Perubahan-perubahan pada eksitasi aferen, diinhibisi, dan pergeseran konsentrasi ion ekstraseluler, voltage- gated ion channel openening, dan menguatnya sinkronisasi neuron sangat penting artinya dalam hal inisiasi dan perambatan aktivitas epileptik. Aktivitas neuron diatur oleh konsentrasi ion pada ruang ekstraseluler dan imtraseluler, dan oleh gerakan keluar masuk ion-ion menembus membran neuron.(Ikawati, 2011).

Serangan epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan berkenaan dengan cetusan potensial aksi secara tepat dan berulang-ulang. Cetusan listrik abnormal ini kemudian melibatkan neuron-neuron yang terkait. Secara klinik serangan epilepsi akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah neuron abniormal muncul secara bersama-sama, membentuk suatu badai aktifitas listrik dalam otak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membran neuron dalam keadaan normal mudah dilalui oleh ion kalium dan ion klorida, tetapi sangat sulit dilalui ion natrium dan kalsium. Konsentrasi yang tinggi ion kalium dalam sel (intraseluler), dan konsentrasi ion natrium dan kalsium ekstraseluler tinggi. (Wibowo dan Gofir, 2006)

Tujuan utama terapi epilepsi adalah terbebas dari serangan epilepsi. Serangan yang berlangsung lama mengakibatkan kerusakan sampai kematian sel-sel otak. Apabila bangkitan epilepsi terjadi terus-menerus, kerusakan sel-sel otak akan meluas dan dapat menurunkan intelegensia. Karena itu upaya terbaik mengatasi bangkitan epilepsi harus sedini dan seagresif mungkin. Pengobatan epilepsi dikatakan sembuh apabila dapat dicegah atau dikontrol dengan obat-obatan dan mencapai dua tahun bebas serangan. (Topjian dkk., 2021)

Sebelum memberikan obat anti epilepsi yang tepat, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi jenis serangan dan frekuensinya agar mendapatkan diagnosis yang tepat sehingga dapat diberikan obat anti epilepsi yang sesuai. (Penovich dkk., 2021). Tujuan terapi farmakologi pada pasien epilepsi adalah menghilangkan atau menurunkan frekuensi serangan, meminimalkan efek samping yang ditimbulkan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

1). Terapi Non Farmakologi

a). Diet ketogenik

Diet ketogenik yang dikenakan oleh Wilder pada tahun 1921 merupakan diet ketogenik yang paling sering digunakan untuk epilepsi, yaitu dengan pemberian lemak jenuh rantai panjang, serta presentase protein dan karbohidrat yang rendah. Protokol ini terdiri dari lemak dan rasio 4:1 dengan gabungan protein dan karbohidrat. Pada diet tipe ini, pasien harus dirawat inap di rumah sakit dan dipuasakan selama 24 jam sebelum memulai diet.

Total kalori yang diberikan pada diet ketogenik disesuaikan dengan kebutuhan kalori pasien. Diet ketogenik trigliserida rantai panjang memberikan nutrisi berupa 3-4 gram lemak untuk setiap 1 gram karbohidrat dan protein. Kelemahan dari diet ini adalah rendahnya tolerabilitas dan tingginya angka drop out. Drop out terjadi karena diakibatkan timbulnya berbagai efek samping gastrointestinal dan kesulitan konsumsi diet dikarenakan cita rasa yang kurang menggugah selera. Efek samping gastrointestinal yang paling sering muncul berupa mual, muntah, konstipasi dan diare. (Wisnu dkk.., 2017)

Pada diet ketogenik energi otak bukan dari glukosa sebagai hasil glikolisis, namun dari keton sebagai hasil oksidasi asam lemak. Diet ketogenik dapat diberikan sebagai terapi adjuvan pada epilepsi intraktabel. Diet ketogenik pada anak usia 6-12 tahun dapat mengakibatkan batu ginjal, pertumbuhan lambat, dan fraktur (IDAI, 2016).

b). Tindakan bedah

Pembedahan dapat dipertimbangkan pada sebagian kecil penderita epilepsi yang masih mengalami bangkitan epilepsi meskipun telah mendapat terapi kombinasi OAE, terdapat kontraindikasi atau gagal dengan diet ketogenik. Pembedahan merupakan pilihan untuk pasien yang tetap mengalami bangkitan epilepsi meskipun sudah mendapat lebih dari 3 jenis antikonvulsan, adanya abnormalitas fokal, lesi epileptik yang menjadi pusat abnormalitas epilepsi (Ikawati, 2011)

Tindakan bedah yang dianjurkan yaitu pada lobus temporalis, karena epilepsi yang disebabkan oleh adanya lesi pada lobus temporalis paling sering terjadi dan seringkali tidak peka terhadap penggunaan terapi anti epilepsi (Niantiarno, 2012). Tindakan bedah dapat berupa pengangkatan area tempat bangkitan epilepsi bermula atau pengangkatan lesi yang menjadi fokus epileptik (IDAI, 2016).

2). Terapi Farmakologi

Penggunaan obat anti epilepsi monoterapi lini pertama digunakan sebagai awal dimulainya terapi pada epilepsi. Pemilihan dosis dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahap sampai dosis efektif tercapai atau timbul efek samping. Jika bangkitan epilepsi tidak dapat dihetikan dengan OAE lini pertama dosis maksimal, monoterapi lini kedua dimulai (Kemenkes, 2017).

Obat anti epilepsi merupakan tatalaksana utama pada epilepsi. Prinsip tatalaksana epilepsi adalah tercapainya bebas bangkitan epilepsi tanpa mengalami reaksi simpang obat, sehingga idealnya berupa monoterapi dengan dosis obat terendah yang dapat mengendalikan bangkitan epilepsi. (Pressler dkk., 2021). Pendekatan terapi epilepsi yang baru didiagnosis telah disepakati untuk memberikan OAE monoterapi. Ketika salah satu OAE tidak bekerja atau tidak dapat menekan bangkitan epilepsi, pilihan obat kedua diberikan dengan tetap mempertahankan OAE pertama. (Dijkman SC, dkk., 2016)

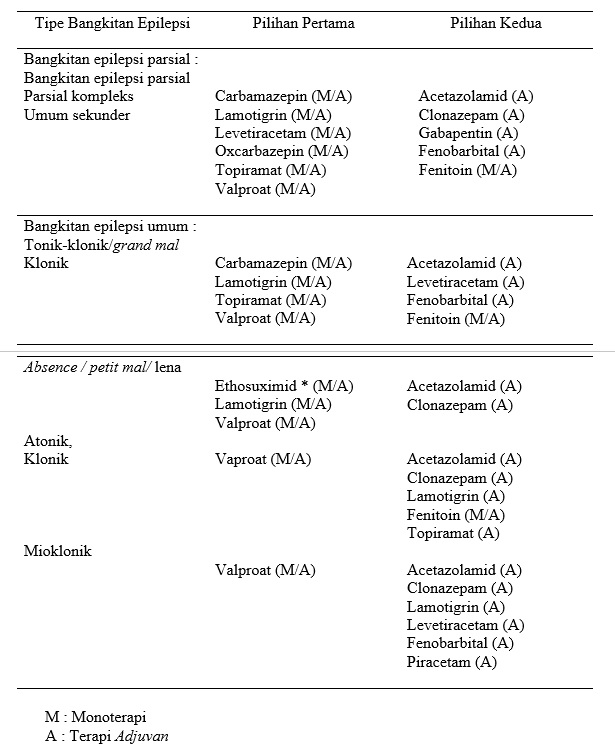

Obat yang digunakan pada terapi epilepsi disebut dengan obat anti epilepsi (OAE). Consensus Guidelines on the Management of Epilepsy (2010) membagi OAE ke dalam tabel berikut ini :

Jenis OAE sangat tergantung pada sifat serangan epilepsi, termasuk jenis epilepsi fokal atau umum. Obat anti epilepsi telah diklasifikasikan kedalam tujuh kelompok kimiawi yaitu barbiturat, hidantoin, oksazolidindion, suksinimid dan asetil urea (Levy dkk., 1995)

a) GABA-Glutamat dependent

Golongan obat ini bekerja dengan meningkatkan efek inihibisi GABA, dimana GABA merupakan neurotransmitter inhibisi dan glutamat merupakan neurotransmitter eksikatori. Dengan meningkatkan aktivitas reseptor GABA-ergik maka akan dihasilkan banyak neurotransmitter GABA yang dapat memberikan efek penyeimbang terhadap efek eksikatori dari glutamate (Waheed, 2016).

1. Benzodiazepin

Dalam golongan benzodiazepin terdapat banyak obat yang mempunyai efek anti epilepsi yaitu clonazepam, diazepam dan lorazepam. Diazepam dan lorazepam mempunyai peranan yang besar dalam penanganan status epileptikus. Klonazepam efektif dalam terapi kejang absen dan kejang mioklonik pada anak. Efek samping utama obat golongan ini adalah rasa kantuk dan letargi. Depresi pernafasan dan kardiovaskular dapat terjadi setelah pemberian iv diazepam, klonazepam atau lorazepam, terutama jika sebelumnya telah diberi obat antiepilepsi lain atau depresan pusat (McNamara, 2003).

2. Gabapentin dan Pregabalin

Gabapentin dirancang sebagai agonis GABA yang aktif terhadap pusat, kelarutannya yang tinggi dalam lemak dimaksudkan untuk mempermudah transfernya melintasi sawar darah otak (McNamara, 2003). Gabapentin semula dirancang untuk spasmolitik namun terbukti lebih efektif untuk obat kejang. Pregabalin adalah analog GABA lainnya yang berkaitan erat dengan gabapentin, obat tersebut telah terbukti mempunyai aktivitas anti kejang dan analgesik. Pada pasien yang mendapat gabapentin dijumpai peningkatan konsentrasi GABA pad otak (Porter & Meldrum, 2002).

3. Tiagabin

Tiagabin diindikasikan sebagai terapi adjuvan untuk kejang parsial dan efektif dalam dosis yang berkisar dari 16-56 mg/hari, kadang diperlukan dosis hingga empat kali sehari (Porter & Meldrum, 2002).

b). Inhibisi Efek Eksikatori Glutamat

Obat-obat dalam kategori ini mempunyai mekanisme kerja memblokade reseptor NMDA dan AMPA yang merupakan reseptor yang melepaskan neurotransmitter eksikatori utama yaitu glutamat. Dimana ketika reseptor tersebut diblokade maka konsentrasi glutamat akan menurun beserta efek eksikatori- nya (Waheed, 2016).

1. Topiramat

Berdasarkan uji-uji klinis, telah dibuktikan topiramat efektif untuk kejang parsial dan kejang tonik-klonik generalisata (Porter & Meldrum, 2002). Obat ini juga dapat digunakan untuk sindrom Lennox-Gastaut dan mungkin efektif untuk spasme infantil dan bahkan kejang absen (Utama & Ganiswarna, 2009). Efek samping yang sering muncul adalah somnolens, lelah, berat badan turun dangugup (McNamara, 2003).

2. Fenobarbital

Merupakan obat yang efektif untuk pasien yang tidak mempunyai respon baik terhadap obat antiepilepsi lain pada pengobatan kejang tonik- klonik, kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Mekanisme kerja fenobarbital adalah dengan menekan neuron abnormal secara selektif, menghambat penyebaran dan rangsangan depolarisasi dengan cara menyekat kanal Ca2+, memperlama pembukaan kanal Cl- dan menyekat respon eksikatorik yang diinduksi oleh glutamat (Porter & Meldrum, 2002).

3. Felbamat

Uji penelitian double-blind acak menunjukkan bahwa felbamat efektif untuk kejang parsial dan kejang menyeluruh sekunder yang sulit

dikendalikan, selain itu felbamat juga diketahui efektif pada pasien dengan sindrom Lennox-Gastaut (McNamara, 2003). Meskipun efektif untuk kejang parsial pada sebagian pasien namun obat ini dapat menyebabkan anemia aplastik dan hepatitis berat dengn angka kejadian cukup tinggi sehingga dijadikan obat lini ketiga untuk kasus refrakter (Porter & Meldrum, 2002).

c. Blokade Kanal Natrium atau Kalsium

Mekanisme kerja obat kategori ini adalah memblokade kanal kalsium atau natrium yang memicu depolarisasi. Dengan menghambat terbukanya kembali kanal Na+ (inaktivasi) maka tidak dapat terjadi potensial aksi dan menurunkan serangan (McNamara, 2003). Selain itu penghambatan efek kanal Ca2+ dan menunda aktifasi ion K+ keluar aksi potensial dapat menyebabkan kenaikan periode refractory dan menurunnya cetusan ulangan (Wibowo & Gofir, 2011).

1. Fenitoin

Fenitoin adalah obat antiepilepsi nonsedatif tertua yang diperkenalkan pada tahun 1938 (Porter & Meldrum, 2002) efektif untuk semua tipe serangan parsial dan serangan tonik-klonik tetapi tidak efektif untuk serangan absen (McNamara, 2003). Natrium fenitoin (Phosphenytoin) adalah prodrug dari fenitoin yang lebih larut dalam air dari pada fenitoin, dapat diberikan secara intravena dan intramuskular serta memiliki waktu paruh 8 sampai 15 menit (McNamara, 2003). Fosfenitoin merupakan ester disodium fosfat yang larut dalam air. Fosfenitoin dalam plasma akan dikonversi menjadi fenitoin. Fosfenitoin dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sukar larut dan iritasi vena dalam pemberian intravena fenitoin. Larutan injeksi fenitoin harus dengan pembawa propylenglikol dimana mempunyai efek samping hipotensi pada aritmia jantung dan iritasi vena. Sedangkan fosfenitoin kompatibel dengan larutan umum yang digunakan untuk injeksi. Dengan pemberian fosfenitoin akan terhindar dari efek samping yang bisa ditimbulkan dari injeksi fenitoin dan terapi pilihan untuk status epileptikus. Dimana pada pemberian injeksi intravena fosfenitoin, dalam tubuh molekul fosfat dipecah dari biphosphatases phosfenitoin yang mengubah molekul fosfenitoin menjadi senyawa fenitoin aktif (McNamara, 2005).

2. Karbamazepin

Karbamazepin digunakan untuk berbagai jenis epilepsi, baik digunakan sebagai obat tunggal maupun kombinasi (Simon and Zieve, 2013). Efektif pada pengobatan kejang parsial dan kejang tonik-klonik umum, karbamazepin juga obat utama untuk neuralgia trigeminal (McNamara, 2005). Mekanisme obat ini adalah mengurangi perambatan impuls abnormal di dalam otak dengan cara menghambat kanal natrium, sehingga menghambat timbulnya potensial kerja yangberulang-ulang pada pasien epilepsi (Mycek et al., 2001). Selain mengontrol kejang, karbamazepin dapat meringankan depresi dan meningkatkan kewaspadaan (Simon and Zieve, 2013).

3. Lamotigrin

Selain efektif untuk kejang parsial, lamotigrin juga terbukti aktif untuk kejang mioklonik dan kejang absen pada anak serta telah disetujui untuk mengontrol kejang pada sindron Lennox-Gastault, selain itu juga efektif untuk gangguan bipolar (Porter & Meldrum, 2002). Efek samping yang paling sering muncul adalah pusing, ataksia, pandangan kabur, mual dan muntah, beberapa kasus sindrom steven-johnson serta koagulasi dalam pembuluh darah yang menyebar telah dilaporkan (McNamara, 2005).

d). Mekanisme Kerja Blokade Kanal Kalsium tipe-T

Kanal kalsium merupakan target dari beberapa obat antiepilepsi. Etosuksimid menghambat pada kanal Ca2+ tipe T. Talamus berperan dalam pembentukan ritme sentakan yang diperantarai oleh ion Ca2+ tipe T pada kejang absens, sehingga penghambatan pada kanal tersebut akan mengurangi sentakan pada kejang absens(McNamara, 2005).

1. Asam Valproat

Asam valproat digunakan untuk generalized seizure, (termasuk mioklonus dan lena, seagai drug of choice), sindrom Lennox-Gastaut, sindrom epilepsi pada anak dan kejang demam (Hantoro, 2013). Mekanisme obat ini adalah dengan memblok efek konvulsi dari antagonis GABA dan berinteraksi dengan metabolisme GABA di otak (Wibowo & Gofir, 2011). Dosis awal sehari biasanya 15mg/kg dan ditingkatkan tiap interval seminggu 5mg/kg hingga 10mg/kg sampai dosis sehari maksimum 60mg/kg (Wells, 2009). Untuk beberapa pasien, dosis 25-30 mg/kg/hari sudah cukup namun ada juga yang membutuhkan 60mg/kg atau bahkan lebih.Kadar terapi valproat berkisar antara 50𝜇𝑔/𝑚𝐿 hingga 100𝜇𝑔/𝑚𝐿.

2. Etosuksimid

Etosuksimid (zarotin) merupakan obat yang efektif pada pengobatan kejang absen, kejang klonik namun tidak pada kejang atonik (McNamara, 2003). Obat ini bekerja dengan menghambat kanal natrium dan kalium, menurunkan nilai ambang kalsium tipe T (Porter & Meldrum, 2002) dan juga meningkatkan respon GABA (McNamara, 2003). Efek samping pada obat ini adalah kantuk, sakit kepala, anoreksia dan mual (Tjay dan Rahardja, 2007).

Obat antiepilepsi (OAE) banyak digunakan sebagai obat jangka panjang terapi politerapi atau sebagai monoterapi pada epilepsi dan indikasi lainnya dan terdiri dari sekelompok obat yang sangat rentan terhadap interaksi. Politerapi dan potensi interaksi dengan obat lain meningkat seiring bertambahnya usia, dan lansia adalah kelompok terbesar dengan epilepsi yang memiliki risiko interaksi yang besar dengan obat yang biasa diresepkan (Nanau dan Neuman, 2013).

Interaksi obat merupakan fenomena umum yang diamati selama terapi kombinasi. Interaksi obat dapat dihindari dengan memilih obat yang tidak berinteraksi. Jika alternatif tersebut tidak tersedia, obat yang berinteraksi dapat diberikan bersama dengan memantau konsentrasi plasma obat diikuti oleh penyesuaian dosis (Nanau dan Neuman, 2013).

Interaksi antara obat antiepilepsi, atau antara obat antiepilepsi dengan obat lain, dapat bersifat farmakokinetik atau farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik melibatkan perubahan dalam penyerapan, distribusi atau eliminasi, sedangkan interaksi farmakodinamik melibatkan sinergisme dan antagonisme di lokasi aksi. Interaksi yang paling penting secara klinis dari obat antiepilepsi dihasilkan dari induksi atau penghambatan metabolisme obat (Zaccara dan Perucca 2014).

Penyesuaian dosis OAE perlu dilakukan secara hati-hati, dimulai dengan dosis kecil dan dosis ditingkatkan secara bertahap hingga serangan epilepsi dapat dikendalikan atau hingga muncul gejala efek samping yang nyata. Pemantauan efek terapi dengan OAE perlu dilakukan karena beberapa OAE mempunyai rentang terapi yang sempit, sehingga dengan sedikit saja perubahan dosis maka dapat mempengaruhi terapi.

Dengan demikian peran tenaga kesehatan, khususnya Apoteker sangat diperlukan untuk pemantauan efek obat pada pasien, dan memantau peran pasien dalam kepatuhan minum obat, yang dapat berpengaruh pada keberhasilan terapi.

DAFTAR PUSTAKA

Das, N., Dhanawat, M., & Shrivastava, S. K. 2013. An overview on antiepileptic drugs. Drug Discoveries & Therapeutics, 6(4), 178–192. https://doi.org/10.5582/ddt.2012.v6.4.178

Depkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI

Dijkman SC, Alvarez-Jimenez R, Danhof M, Pasqua OD. 2016. Pharmacotherapy in pediatric epilepsy : from trial and error to rational drug and dose selection-a long way to go. Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology;12:1143-56.

Ekstein, D., Tirosh, M., Eyal, Y., & Eyal, S. 2015. Drug interactions involving antiepileptic drugs: Assessment of the consistency among three drug compendia and FDA-approved labels. Epilepsy and Behavior, 44, 218–224. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.02.009

Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, dkk.. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia [Internet]. 2014 Apr [cited 2021 Mar 8];55(4):475–82. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/epi.12550

Fisher RS, Cross JH, D’Souza C, French JA, Haut SR, Higurashi N, dkk.. Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure types. Epilepsia [Internet]. 2017 Apr 1 [cited 2021 Mar 24];58(4):531–42. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/epi.13671

Ikawati, Z. 2011. Farmakoterapi Penyakit Sistem Syaraf Pusat. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Bursa Ilmu

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/367/2017 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Epilepsi pada Anak

Nanau RM dan Neuman MG. 2013. Adverse drug reactions induced by valproic acid. Clin Biochem.

NICE Guideline on AEDs. 2014. NICE produces guidance for the treatment and management of health conditions in England and Wales. Its guidance on epilepsy includes recommendations for the drug treatment of different types of epilepsy and seizures.

NICE. 2018. Epilepsies : Diagnosis and Management. Epilepsies. CG137. pp. 1-99

Penovich, P.E., Stern, J.M., Becker, D.A., Long, L., Santilli, N., McGuire, L., dkk., 2021. Epilepsy Treatment Complacency in Patients, Caregivers, and Healthcare Professionals. Neurology: Clinical Practice, 10.1212/CPJ.0000000000001066.

PERDOSSI. 2016. Pedoman Tatalaksana Epilepsi. Airlangga University Press. Surabaya.

Pressler, R.M., Cilio, M.R., Mizrahi, E.M., Moshé, S.L., Nunes, M.L., Plouin, P., dkk., 2021. The ILAE classification of seizures and the epilepsies: Modification for seizures in the neonate. Position paper by the ILAE Task Force on Neonatal Seizures. Epilepsia, 62: 615–628.

Rishe W. 2015. Drug Use Evaluation 0f Antiepileptic Drugs in Outpatient Epilepsy. Clinic Of Bishoft General Hospital, East Shoa, Ethiopia.

Rugg-Gunn FJ, Smalls JE. 2015. A Practical Guide to Epilepsy: Lecture Notes. Oxford: International League Against Epilepsy.

Scheffer, I.E., Berkovic, S., Capovilla, G., Connolly, M.B., French, J., Guilhoto, L., dkk., 2017. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia, 58: 512–521.

Sinaga N. 2018. Artikel Penelitian : Dosis Obat Anti epilepsi pada Respons Awal Pengobatan Epilepsi Dose of Antiepileptic Drugs in Initial Response to Epilepsy Treatment ; 3(3):163–73.

Sparla, S., 2017. Valproic acid during pregnancy: Case report of a child with congenital malformations due to fetal valproate syndrome, and a high unbound serum level of valproic acid at birth. International Journal of Epilepsy, 4.

Suwarba IGNM. 2011. Insidens dan Karakteristik Klinik Epilepsi pada Anak. Sari Pediatri ; 13(2)

Topjian, A.A., Raymond, T.T., Atkins, D., Chan, M., Duff, J.P., Joyner, B.L., dkk., 2021. Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Pediatrics, 147: e2020038505D.

Wibowo, S.dan Gofir, A. 2006. Obat Anti epilepsi. Yogyakarta : Pustaka Cendekia Press.

World Health Organization, 2019, Epilepsy: a Public Health Imperative. Geneva : WHO : Library